⚠️※注意※

本記事では、映画『国宝』のストーリー展開に触れています。

これから映画を観る予定の方は、鑑賞後に読んでいただくのをおすすめします。

はじめに ーー📘なぜ映画を語るのか?ーー

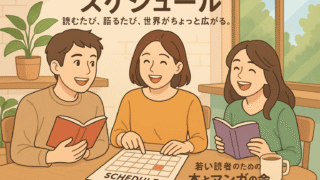

若い読者のための本とマンガの会(わかどく会)は、「読むたび、語るたび、世界がちょっと広がる。」をテーマに活動している読書会です。

小説やマンガを読んで感じたことを言葉にする――そんな時間を通して、自分とは違う考え方や価値観に出会ってきました。

そして今回は、特別企画として、本のかわりに、映画を取り上げます。

スクリーンの中で語られる人生、まなざし、沈黙。

そこには、本と同じように、いやそれ以上に多くの「読みどころ」が詰まっています。

でも、難しく構える必要はありません。

「なんとなく印象に残ったシーンがあった」

「このセリフ、ちょっと刺さったかも」

そんな小さな引っかかりをぜひ持ってきてください。

評論でもなく、正解探しでもなく、

ただ素直に感じたことを持ち寄って、

映画を「自分ごと」として味わっていく――

それが、今回の「映画『国宝』を語ろう」の目的です。

今回取り上げたのは、話題の映画『国宝』。

吉田修一の同名小説を原作に、吉沢亮主演・李相日監督という豪華な布陣で、2025年6月6日に全国公開された注目作です。

原作で描かれた舞台背景や人物の葛藤、繊細な心情が、俳優・監督・脚本・撮影、それぞれの力によって映像として立ち上がり、より鮮やかに、そして重厚に表現されています。

スクリーンに映し出される喜久雄という存在は、ただの「歌舞伎役者」ではありません。

彼の人生を通して問いかけられるのは、「芸とは何か」「本物とは何か」、そして「命をかけて追う“夢”とは何か」という普遍的なテーマです。

舞台の緊張感、静寂の中の吐息、顔の細部に宿る葛藤――言葉だけでは捉えきれない“読みどころ”が、この映画には詰まっています。

今回の会では、参加者それぞれが映画のシーンに思いを巡らせ、

「この仕草に胸を打たれた」

「この“間(ま)”の取り方が心に残った」

といった、映画ならではの感覚を言葉にして、語り合いました。

📽映画『国宝』のあらすじ

戦後間もない長崎。任侠の家に生まれた少年・喜久雄(吉沢亮)は、15歳のときに抗争で父を亡くし、天涯孤独となります。その非凡な容姿と舞台映えする風格を見た歌舞伎の名門・花井家の当主、花井半二郎(渡辺謙)が彼を引き取り、上方歌舞伎の世界へ導きます。

花井家の御曹司・俊介(横浜流星)は当初、喜久雄と兄弟のように親しく育ちます。しかし、血筋に守られた俊介と、血や家柄に縛られず才能だけで道を切り開く喜久雄。

次第にその関係は、複雑で繊細なライバル関係へと変わっていきます。喜久雄は才能で頭角を現し、俊介の不安と葛藤を生み出します。

あるとき、花井半二郎が病に倒れますが、その代役として半二郎が選んだのは俊介ではなく、喜久雄でした。この選択を巡り、二人の道は大きく分かれていきます。

喜久雄は「女形」として歌舞伎界で力を蓄えます。名作「曽根崎心中」など数々の舞台で観客を魅了し、身体と精神を削る稽古に打ち込みます。その姿は、まるで自身の生と死を舞台に乗せるかのような壮絶さを帯び、「人間国宝」への道へと突き進みます。

一方の俊介は、血筋と才能の板挟みとなり、喜久雄への嫉妬や自己肯定の葛藤に苦しみます。二人は表には出さない熱い感情を胸に抱えながら、それぞれの道を進んでいくのです。

物語は約50年の歳月をかけて展開され、喜久雄はついに日本の歌舞伎界最高位「人間国宝」にまでのぼりつめます。本作は、舞台の緊張、舞台裏の泥臭さ、一人の男が命を賭して歩む“芸の道”の全貌を描き、観る者に静かだが確かな衝撃を与える芸道ドラマです。

観賞後の感想

自己紹介ののち、まずはざっくばらんに感想をシェアするところから始めました。

観た直後の感想は「思っていたのと違った!」という感じ。横浜流星がグレて吉沢亮が人間国宝に上り詰めていくという単純な話をイメージしていたが、お互いに波瀾万丈すぎて「もういいよ!」と感じた。3時間近くある映画で少し長いと思った。

歌舞伎役者の團十郎さんが『国宝』のレビューをしていて、本物の役者さんからみても本格的だったと言われていて、本物の歌舞伎を観てみたいと思った。

私も演劇をやっていて、表現をする身として刺さる映画でした。中学生の2人が桜が満開の中自転車の2人乗りをしていたところはいいなと思った。

3時間近い映画と聞いて身構えていたが、思った以上に短く感じました。喜久雄と俊介の2人の人生がシーソーのように展開されていて見応えがありました。途中で竹野の「あんな風に生きれねえな」というセリフは、僕ら一般人の思いを代弁してくれているような気がした。吉沢亮も横浜流星もただイケメンなだけではないんだなと思いました(笑)いつか本物の歌舞伎も見てみたいです。

印象的なシーンを議論&考察

次に印象に残ったところを話し合い、それぞれのシーンについて深掘りしていきました。

喜久雄がミミズクの刺青を入れるシーン

主人公・喜久雄がミミズクの刺青を入れるのは、彼の運命やアイデンティティ、そして芸の道に生きる決意を表す重要なシーンです。

ミミズクの象徴的な意味

作中で、「ミミズクは恩を感じた人間に、ヘビやネズミなどの“贈り物”をする」というセリフがあります(若干違うかもしれません)。この言葉には、本人にとっては恩返しのつもりでも、相手にとっては迷惑になってしまうこともある――そんな善意のすれ違いを象徴しているように感じられます。

刺青としてミミズクを刻む喜久雄自身も、“芸”という恩返しを誰かに捧げているが、それが必ずしも感謝されるとは限らないという厳しさも滲んでいるように思えます。

刺青を入れることの意味

刺青は単なる装飾ではなく、消えない誓い、覚悟、過去の刻印です。

喜久雄がミミズクを体に刻むことで、「芸の道に命を懸ける」という彼の決意と自己表現が明確になります。

刺青として身体に刻まれたミミズクは単なる象徴ではなく、やがて彼自身の魂そのものを映し出すものとなっていきます。恩を抱えて芸に生き、孤独に耐えるその姿が、「国宝」として称えられながらも人としては救われきれない、宿命的な生き方を浮き彫りにしています。

気になったところ

ここではちょっと気になった場面を話し合いました。

・神社で悪魔と契約するシーンで「神社に悪魔がいるはずはないのでは?」と違和感を覚えた。

・女性たちとの関係性が描き切れておらず、展開がやや飛ばされているように感じた。

・2人の少年時代のエピソードがあまり描かれておらず、背景がやや分かりにくかった。

・糖尿病の人がバナナを食べるのは大丈夫なのかと疑問に思った。

・半次郎が血を吐いて倒れるシーンに、「血筋」や「血統」との象徴的なつながりを感じた。

これらの疑問や違和感の中には、原作小説を読めば解消されるかもしれないものもあり、映画という表現形式ゆえの演出や省略なのかもしれませんね。

まとめ

美と孤独、恩義と芸の世界――映画を通じて語り合う中で、それぞれの「国宝」が心に刻まれた夜になったのではないでしょうか。

ミミズクの刺青、恩返しのかたち、そして血統を巡るテーマ。

一つひとつのシーンに込められた意味を丁寧に拾いながら、深く、豊かに映画を読み解く時間となりました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

コメント